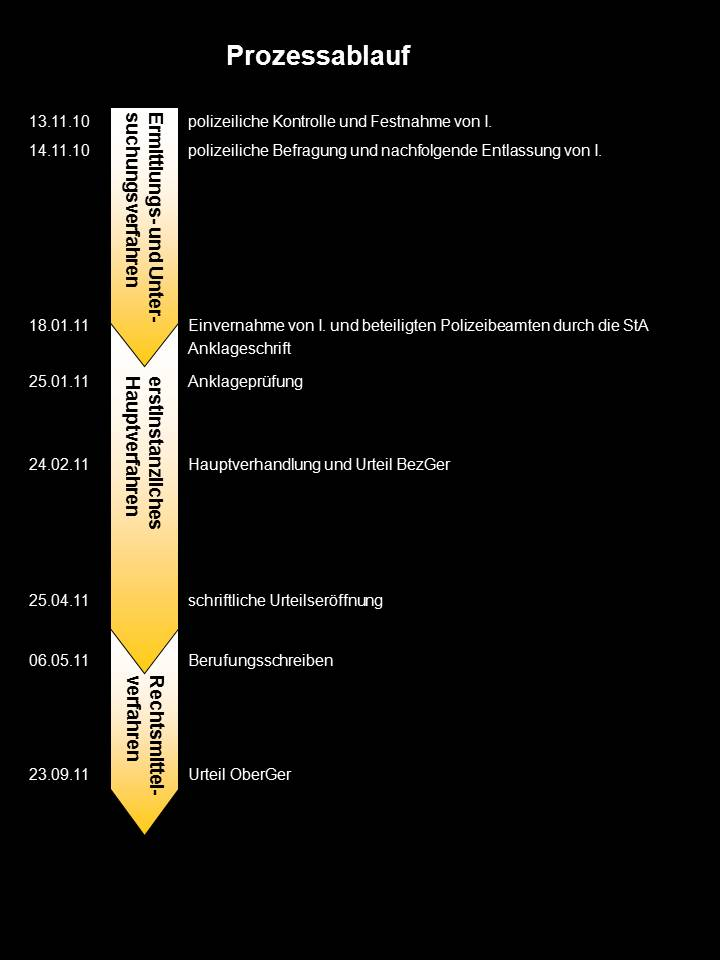

Der chronologische Prozessablauf gibt Ihnen die Möglichkeit, den zeitlichen Ablauf eines Prozesses näher kennen zu lernen. Am Ende der Übung sollten Sie in der Lage sein, die verschiedenen Phasen eines Prozesses auseinanderzuhalten und die Reihenfolge der einzelnen Prozesshandlungen darzulegen.

2.1 Vorverfahren

Das Vorverfahren umfasst das polizeiliche Ermittlungsverfahren sowie das Untersuchungsverfahren (Art. 299 Abs. 1 StPO). Das Vorverfahren ist eingliedrig.

Im Ermittlungsverfahren hat die Polizei zu klären, ob hinreichende Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht gegeben sind und Tatverdächtige und Beweismittel für das spätere Verfahren zu sichern (Schmid, N 773). Das Ermittlungsverfahren ist rudimentär in Art. 15, Art. 299 Abs. 1 und Art. 306 f. StPO geregelt. Es endet mit der Eröffnung der Untersuchung (bzw. Nichteintreten/Nichtanhandnahme) durch die Staatsanwaltschaft. Im daran anschliessenden Untersuchungsverfahren hat die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt so weit abzuklären, dass entweder Anklage erhoben oder aber das Verfahren eingestellt werden kann (Art. 217 StPO). Eine Untersuchungseröffnung ist zulässig, wenn die betreffende Person in Gegenwart der Polizei ein Verbrechen oder Vergehen verübt hat (Art. 217 Abs. 1 lit. a StPO) oder wenn ein dringender Verdacht eines solchen Delikts besteht (Art. 308 Abs. 1 StPO).

Grafik Vorverfahren

Grafik Vorverfahren2.1.1 Ermittlungsverfahren

Sie sind Polizeibeamter. Anlässlich einer Personenkontrolle werden Sie und Ihr Kollege von dem zu kontrollierenden I. mehrmals mit dem Tode bedroht. Obwohl er sich gegen die Verbringung in den Kastenwagen wehrt und mit dem Bein versucht, die Türe des Fahrzeugs zu blockieren, um den Abtransport zu verhindern, gelingt es Ihnen, ihn in die Wache SOKO zu fahren (vgl. act. 1, S. 3).

Frage 1: Wie nennt man dieses Vorgehen? Sind Sie berechtigt, den I. gegen seinen Willen auf die Wache zu bringen?

Lösung (Klicken)

Auf der Wache angekommen, weigert sich I., freiwillig eine Blutentnahme über sich ergehen zu lassen. Das Blut wird ihm deshalb zwangsweise entnommen (act. 1, S. 4).

Frage 2: Welches sind die Voraussetzungen von Zwangsmassnahmen im Allgemeinen?

Lösung (Klicken)

Frage 3: War die zwangsweise Blutentnahme im vorliegenden Fall zulässig?

Lösung (Klicken)

Frage 4: Dürfen Sie ihm als Polizeibeamter das Blut selbst abnehmen?

Lösung (Klicken)

I. weigert sich ausserdem, eine Urinprobe abzugeben, weshalb auf eine solche verzichtet wird (act. 1, S. 4).

Frage 5: Hätte I. auch zur Abgabe einer Urinprobe gezwungen werden können?

Lösung (Klicken)

Nach seiner Verhaftung wird I. in «Arrest» gesetzt I. in «Arrest» gesetzt (act. 1, S. 4) und am nächsten Tag von einem Kollegen über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe protokollarisch befragt (act. 6).

Bei der polizeilichen Befragung wird I. auf sein Schweigerecht, das Recht, einen Verteidiger beizuziehen und die Verwertbarkeit seiner Aussagen als Beweismittel aufmerksam gemacht (act. 6, S. 1).

Frage 6: Ist dies bei der polizeilichen Einvernahme schon nötig?

Lösung (Klicken)

Frage 7: Müssen Sie die nicht deutschsprachige beschuldigte Person auch auf das Recht hinweisen, einen Dolmetscher zu verlangen?

Lösung (Klicken)

Frage 8: Müssen Sie nun die Einvernahme abbrechen und einen Dolmetscher beiziehen?

Lösung (Klicken)

Angenommen, I. will keine Aussagen ohne Anwalt machen.

Frage 9: Ist ein Anwalt zur polizeilichen Einvernahme zugelassen?

Lösung (Klicken)

Frage 10: Könnte I. verlangen, dass die Einvernahme erst fortgesetzt wird, nachdem er einen Verteidiger konsultiert hat?

Lösung (Klicken)

Angenommen, I. werde der Verteidigerkontakt verwehrt.

Frage 11: Können die von der beschuldigten Person getätigten Aussagen als Beweismittel verwertet werden, wenn ihr in rechtswidriger Weise der Verteidiger vorenthalten worden ist?

Lösung (Klicken)

Frage 12: In welchem Verfahrensstadium nehmen Sie diese Handlungen (Verhaftung, Befragung der beschuldigten Person) vor, was ist dessen Zweck und wo ist es geregelt?

Lösung (Klicken)

Frage 13: Zum «Arrest»: Bis wann dürfen Sie I. festhalten? Wurde diese Dauer in casu eingehalten (vgl. dazu act. 2, S. 3)?

Lösung (Klicken)

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden Rapport und Wahrnehmungsberichte (act. 1, act. 2, act. 3, act. 4, act. 5, act. 6) der Staatsanwaltschaft übermittelt.

Frage 14: Ist die Polizei stets verpflichtet, Rapporte zuhanden der Staatsanwaltschaft zu erstatten?

Lösung (Klicken)

2.1.2 Untersuchungsverfahren

Sie sind Staatsanwältin und erhalten die Berichte über die polizeiliche Ermittlungstätigkeit (act. 1, act. 2, act. 3, act. 4, act. 5, act. 6).

Frage 1: Was kehren Sie vor?

Lösung (Klicken)

Frage 2: Wann müssen Sie eine Untersuchung eröffnen?

Lösung (Klicken)

Frage 3: Wie wird eine Untersuchung eröffnet?

Lösung (Klicken)

Frage 4: Wann verzichten Sie darauf, die Sache weiter zu untersuchen und wie hat dieser Entscheid zu ergehen?

Lösung (Klicken)

Frage 5: Worin unterscheiden sich Nichtanhandnahme und Einstellung eines Verfahrens?

Lösung (Klicken)

Studieren Sie die Berichte der Polizei (act. 1, act. 2, act. 3, act. 4, act. 5, act. 6).

Frage 6: Würden Sie im vorliegenden Fall eine Untersuchung eröffnen?

Lösung (Klicken)

Frage 7: Steht der beschuldigten Person ein kantonales Rechtsmittel gegen die Untersuchungseröffnung zu?

Lösung (Klicken)

Der Polizeibeamte H. macht geltend, von der beschuldigten Person I. mit dem Tode bedroht worden zu sein (vgl. act. 5).

Frage 8: Ist der bedrohte Polizist H. als geschädigte Person zu behandeln?

Lösung (Klicken)

Frage 9: Ist der bedrohte Polizeibeamte H. auch Opfer i.S. des OHG?

Lösung (Klicken)

Angenommen, die Staatsanwaltschaft kommt aufgrund der hohen Arbeitslast mit der Bearbeitung der Fälle kaum nach und hat das Verfahren auch Monate nach der Übermittlung des Polizeirapports und der Wahrnehmungsberichte noch nicht formell eröffnet. Sie als von I. damals bedrohter Polizist möchten deshalb die Staatsanwaltschaft endlich zum Handeln zwingen.

Frage 10: Was können Sie tun?

Lösung (Klicken)

Die Staatsanwaltschaft beschliesst, die Untersuchung zu eröffnen.

Frage 11: Hätten Sie gegen eine Nichtanhandnahme der Untersuchung ein Rechtsmittel ergreifen können?

Lösung (Klicken)

Die Staatsanwaltschaft beschliesst, die Untersuchung zu eröffnen.

Frage 12: Welcher Verfahrensabschnitt beginnt mit der Untersuchungseröffnung und wo ist dieser geregelt?

Lösung (Klicken)

Frage 13: Welches ist der Zweck des Untersuchungsverfahrens?

Lösung (Klicken)

Falls die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für die beschuldigte Person I. beantragen will:

Frage 14: An wen müssten Sie ihren Antrag stellen?

Lösung (Klicken)

Frage 15: Innert welcher Frist müsste die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragen?

Lösung (Klicken)

Beim Zwangsmassnahmengericht geht der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft ein.

Frage 16: Innert welcher Frist hat das Zwangsmassnahmengericht über den Haftantrag zu befinden?

Lösung (Klicken)

Frage 17: Welches sind allgemein die Voraussetzungen für die Anordnung oder Aufrechterhaltung von Untersuchungshaft?

Lösung (Klicken)

Angenommen, die Staatsanwaltschaft sehe in casu den Haftgrund der Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO) als erfüllt an, da bei der beschuldigten Person I. aufgrund ihrer ausländischen Herkunft damit zu rechnen sei, dass diese sich in ihr Heimatland absetzen könnte.

Frage 18: Sehen Sie aufgrund dieser Ausführungen den Haftgrund der Fluchtgefahr ebenfalls als erfüllt an?

Lösung (Klicken)

Im Rahmen des Untersuchungsverfahrens führt die Staatsanwaltschaft eine Einvernahme mit der beschuldigten Person durch. Angenommen, die beschuldigte Person wird dabei nicht auf ihr Aussageverweigerungsrecht hingewiesen, weil die einvernehmende Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass die beschuldigte Person ihre Rechte kennt (aufgrund der polizeilichen Einvernahme, vgl. act. 6).

Frage 19: Muss die Staatsanwaltschaft die beschuldigte Person nochmals auf ihre Rechte hinweisen, wenn dies in einem früheren Verfahrensstadium bereits geschehen ist?

Lösung (Klicken)

Die Staatsanwaltschaft möchte auch die beiden Polizeibeamten als Zeugen vernehmen. Diese nehmen die Todesdrohungen von I. allerdings sehr ernst und möchten deshalb nicht, dass die beschuldigte Person ihre Namen erfährt.

Frage 20: Wie kann den Bedürfnissen der Beamten Rechnung getragen werden?

Lösung (Klicken)

Frage 21: Dürfen die Polizeibeamten einfach vor der Staatsanwaltschaft aussagen, oder müssen sie hierzu nach Art. 320 Ziff. 2 StGB von der vorgesetzten Behörde ermächtigt werden? Was hat die Staatsanwaltschaft diesbezüglich vorzukehren?

Lösung (Klicken)

Frage 22: Haben die Polizeibeamten Anspruch auf eine Zeugenentschädigung?

Lösung (Klicken)

Frage 23: Müssen die involvierten Polizeibeamten einvernommen werden oder könnte die Staatsanwaltschaft stattdessen auf deren Wahrnehmungsberichte (act. 3-5) abstellen?

Wahrnehmungsberichte, act. 3, act. 4 und act. 5

Lösung (Klicken)

Angenommen, aufgrund der drückenden Arbeitslast findet die Staatsanwaltschaft kaum Zeit, die Einvernahmen der Polizisten selbst durchzuführen.

Frage 24: Könnte die Staatsanwaltschaft stattdessen die Polizei mit den Zeugeneinvernahmen betrauen?

Lösung (Klicken)

Frage 25: Hat die Staatsanwaltschaft eine andere Möglichkeit, die Zeugeneinvernahmen nicht selbst durchführen zu müssen?

Lösung (Klicken)

Die Staatsanwaltschaft entschliesst sich, den involvierten Polizisten H. als Zeugen einzuvernehmen (vgl. act. 7).

Frage 26: Wurde der Polizist H. korrekterweise als Zeuge einvernommen, oder hätte er als beschuldigte Person oder Auskunftsperson einvernommen werden sollen?

Lösung (Klicken)

Angenommen, die Staatsanwaltschaft findet nach der ersten Einvernahme mit H. heraus, dass dieser während der Festnahme ebenfalls gewalttätig geworden ist.

Frage 27: Kann H. weiterhin als Zeuge im Verfahren gegen I. einvernommen werden?

Lösung (Klicken)

Stadtpolizist H. hat eine Genugtuungsforderung geltend gemacht (vgl. act. 17).

Frage 28: Wäre er somit noch als Zeuge einzuvernehmen?

Lösung (Klicken)

Gehen Sie davon aus, dass I. die Polizisten explizit der falschen Anschuldigung i.S. von Art. 303 Ziff. 1 StGB bezichtigt.

Frage 29: Was hat die Staatsanwaltschaft in der Folge vorzukehren?

Lösung (Klicken)

In der Zeugeneinvernahme vom 18.01.2011 wurde die beschuldigte Person mit H. konfrontiert (act. 8).

Frage 30: Hat auch H. ein Recht auf Konfrontation mit der beschuldigten Person?

Lösung (Klicken)

Frage 31: Der Polizeibeamte H. möchte sich gerne über die Ergebnisse der laufenden Untersuchung informieren. Was kann er tun?

Lösung (Klicken)

Die Staatsanwaltschaft hat alle erforderlichen Abklärungen getätigt, die beschuldigte Person und die Zeugen einvernommen. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft Zweifel an der Schuld des I.

Frage 32: Was hat sie vorzukehren?

Lösung (Klicken)

2.1.3 Anklageerhebung

Die Staatsanwaltschaft kommt zum Ergebnis, dass Anklage zu erheben sei.

Frage 1: Welche Punkte muss die Anklageschrift enthalten?

Lösung (Klicken)

In ihrer Anklage beantragt die Staatsanwältin eine Bestrafung mit 60 Tagen Gefängnis unter Gewährung des bedingten Strafvollzuges und unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren (act. 14, S. 4).

Frage 2: Muss die Anklage sich auch zum subjektiven Tatbestand äussern?

Lösung (Klicken)

Frage 3: Hätte die Staatsanwaltschaft auch – statt Anklage zu erheben – einen Strafbefehl erlassen können?

Lösung (Klicken)

2.1.4 Anklageprüfung

Frage 1: Wer prüft generell die Anklage

Lösung (Klicken)

Frage 2: Welches Gericht ist in casu erstinstanzlich zuständig und an wen muss die Staatsanwaltschaft in casu die Anklage richten?

Lösung (Klicken)

Das zuständige Einzelgericht am Bezirksgericht erhält die Akten inkl. Anklageschrift (act. 14) von der Staatsanwaltschaft zugestellt.

Frage 3: Wo ist die Anklageprüfung geregelt?

Lösung (Klicken)

Frage 4: Was prüft die Verfahrensleitung grundsätzlich bei der Anklageprüfung, was nicht?

Lösung (Klicken)

Frage 5: Ist auch zu prüfen, ob ein hinreichender Tatverdacht vorliegt?

Lösung (Klicken)

Frage 6: Welche Entscheidmöglichkeiten stehen der die Zulassung prüfenden Verfahrensleitung offen?

Lösung (Klicken)

Angenommen, die Anklage an den Einzelrichter enthält einen gesetzlich unzulässigen Antrag betreffend die auszufällende Strafe.

Frage 7: Darf eine solche Anklage von der Verfahrensleitung dennoch zugelassen werden?

Lösung (Klicken)

Frage 8: Welche prozessrechtliche Wirkung hat die abgeschlossene Anklageprüfung?

Lösung (Klicken)

Frage 9: Was ist im Anschluss an die Anklagezulassung zu veranlassen?

Lösung (Klicken)

2.2 Hauptverfahren

2.2.1 Vorbereitung des Hauptverfahrens

Frage 1: Ist H. zur Hauptverhandlung vorzuladen?

Lösung (Klicken)

Im Gegensatz zu H. hat der Geschädigte S. auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung verzichtet (act. 17).

Frage 2: Ist dieser Verzicht endgültig?

Lösung (Klicken)

Frage 3: Da H. nicht sicher ist, ob das Strafgericht seine Genugtuungsforderung behandeln wird, möchte er diese sicherheitshalber auch vor einem zivilen Gericht geltend machen. Ist dieses Vorgehen ratsam?

Lösung (Klicken)

2.2.2 Eröffnung und Verhandlung zur Sache

Die Staatsanwaltschaft erhält die Vorladung zum Prozess (act. 15/1) sowie die Orientierungskopie der Vorladung des Beschuldigten (act. 15/2). Da sie sehr viel Arbeit hat, überlegt sich die Staatsanwaltschaft, ob sie bei der Verhandlung anwesend sein muss. Der Angeklagte wird für die Gerichtsverhandlung vorgeladen (act. 15/3). Die Geschädigten erhalten eine Prozessanzeige, zur Wahrung ihrer Interessen (act. 15/4, act. 15/5). Dem Dolmetscher wird eine Prozessbestätigung zur Kenntnis zugestellt (act. 15/6).

Frage 1: Muss die Staatsanwaltschaft die Anklage persönlich vor Gericht vertreten?

Lösung (Klicken)

In casu möchte die Staatsanwaltschaft der Hauptverhandlung fernbleiben und stattdessen lediglich schriftliche Anträge stellen.

Frage 2: Muss sie die entsprechenden Anträge begründen?

Lösung (Klicken)

Frage 3: Die beschuldigte Person I. möchte sich vor Gericht selbst verteidigen – Kann sie dies?

Lösung (Klicken)

Frage 4: Falls sich I. doch verteidigen lassen möchte: Kann er sich auch durch seinen Bruder – einen juristischen Laien – verteidigen lassen?

Lösung (Klicken)

Es kommt zur Hauptverhandlung. Angenommen, I. wurde während des polizeilichen Ermittlungsverfahrens der Kontakt zu einem erbetenen Verteidiger verwehrt.

Frage 5: Können die von ihm damals getätigten Aussagen als Beweismittel im Prozess verwertet werden?

Lösung (Klicken)

B. wurde als Auskunftsperson von der Polizei zu Protokoll befragt (vgl. Wahrnehmungsbericht, act. 4). Im Untersuchungsverfahren wurde er indessen nicht als Zeuge einvernommen und entsprechend konnte ihm die beschuldigte Person keine Ergänzungsfragen stellen.

Frage 6: Kann die Aussage des B. (Wahrnehmungsbericht, act. 4) dennoch als Beweismittel verwertet werden?

Lösung (Klicken)

Die beschuldigte Person verlangt anlässlich der Hauptverhandlung zu ihrer Entlastung die Einvernahme weiterer Zeugen, die das Geschehen zwar nicht direkt mitverfolgen konnten, jedoch ebenfalls am Tatort anwesend waren (vgl. act. 18, S. 2, Prot. BezGer, S. 8 f.).

Frage 7: Muss das Gericht diesem Ansinnen stattgeben?

Lösung (Klicken)

2.2.3 Entscheid

Angenommen, das Gericht möchte der beschuldigten Person einen «Denkzettel» verpassen. Es entschliesst sich, eine unbedingte Freiheitsstrafe von 25 Monaten auszusprechen.

Studieren Sie dazu act. 13/2.

Frage 1: Ist dies in casu zulässig (gehen Sie entgegen den tatsächlichen Verhältnissen davon aus, dass eine Freiheitsstrafe von 25 Monaten gerade noch als schuldadäquat erschiene)?

Lösung (Klicken)

Angenommen, Sie kommen entgegen der Anklage (vgl. Art. 285 Ziff. 1 StGB schuldig gemacht hat, sondern den Tatbestand von Art. 286 StGB erfüllt.

Frage 2: Könnte das Gericht der beschuldigten Person I. auch der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) schuldig sprechen? Was ist dabei zu beachten?

Lösung (Klicken)

Angenommen, Sie halten die vom der Staatsanwaltschaft beantragte Strafe für viel zu gering.

Frage 3: Könnte das Gericht auch eine höhere als die beantragte Strafe aussprechen?

Lösung (Klicken)

Die beschuldigte Person I. wurde am 13.11.2011 festgenommen und am 14.11.2011 um 10:45 Uhr aus der Haft entlassen (act. 12/1, act. 12/3).

Frage 4: Hat das Gericht den hierbei erlittenen Freiheitsentzug an die verhängte Strafe anzurechnen?

Lösung (Klicken)

Angenommen, I. verlangt eine Entschädigung für die erlittene Haft und Sie würden eine solche in Betracht ziehen.

Frage 5: Wie wird das Gericht entscheiden?

Lösung (Klicken)

Der Polizeibeamte H. macht aufgrund der Vorfälle (Todesdrohungen) eine Genugtuung von CHF 1500.- geltend (act. 17, S. 2).

Frage 6: Muss das Strafgericht diese Forderung beurteilen, oder kann es die geschädigte Person auf den Zivilweg verweisen? Wie würden Sie als Richter entscheiden?

Lösung (Klicken)

Der Einzelrichter spricht I. der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte schuldig und verurteilt ihn zu einer Gefängnisstrafe von zwei Monaten (act. 18, S. 12).

Frage 7: Die Rechtsmittelbelehrung des erstinstanzlichen Urteils (act. 18) ist mangelhaft. Worin liegt der Mangel?

Lösung (Klicken)

2.3 Rechtsmittelverfahren

Im Rechtsmittelverfahren können die Verfahrensbeteiligten eine Aufhebung oder Änderung eines für sie nachteiligen Entscheides verlangen.

Die allgemeinen Voraussetzungen für die Ergreifung eines Rechtsmittels sind das Vorliegen eines anfechtbaren Entscheides, die Legitimation, die Beschwer sowie das Einhalten von Form und Frist. Im Ehrverletzungsprozess ist ausserdem eine Kautionspflicht vorgeschrieben.

Grafik Rechtsmittelverfahren

Grafik Rechtsmittelverfahren2.3.1 Kantonales Rechtsmittelverfahren

Das Bezirksgericht hat die Genugtuungsforderungen von H. abgewiesen (act. 18, S. 11 f.).

Frage 1: Kann H. diesen Entscheid anfechten?

Lösung (Klicken)

Frage 2: Kann die geschädigte Person H. nun ihre Forderungen vor den Zivilgerichten geltend machen?

Lösung (Klicken)

Angenommen, die beschuldigte Person I. akzeptiert das erstinstanzliche Urteil (act. 18), empfindet jedoch die Kostenverteilung als ungerecht (act. 18, S. 13).

Frage 3: Welches Rechtsmittel oder welchen Rechtsbehelf kann er ergreifen?

Lösung (Klicken)

Frage 4: Innert welcher Frist und bei welcher Behörde hat die beschuldigte Person die Berufung einzureichen?

Lösung (Klicken)

Angenommen, die beschuldigte Person ficht mittels Berufung lediglich die Strafzumessung an (Art. 399 Abs. 4 lit. b StPO). Nach Beginn der Berufungsverhandlung findet sie aber, dass eigentlich gar kein Schuldspruch hätte erfolgen dürfen und will ihre Berufung auf das ganze Urteil ausdehnen.

Frage 5: Kann I. das?

Lösung (Klicken)

Frage 6: I. empfindet es als stossend, dass nur ihm als beschuldigter Person Kosten auferlegt wurden, dem mit seinen Genugtuungsforderungen unterlegenen Polizisten H. hingegen nicht. Mit welchem Rechtsmittel könnte er sich dagegen zur Wehr setzen?

Lösung (Klicken)

Frage 7: Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels?

Lösung (Klicken)

Frage 8: I. ist zudem auch mit der Beweiswürdigung durch das erstinstanzliche Gericht nicht einverstanden. Welches Rechtsmittel kann er einlegen?

Lösung (Klicken)

Der beschuldigten Person I. wurde das Urteil am 25.04.2011 in begründeter Ausfertigung schriftlich eröffnet. Am 06.05.2011 hat I. seine schriftlichen Beanstandungen der Post übergeben.

Frage 9: Hat I. das Rechtsmittel rechtzeitig eingereicht?

Lösung (Klicken)

Daraufhin reicht I. dem Bezirksgericht ein mit der Überschrift «Procedure de récours» versehenes handschriftliches Schreiben ein (act. 20).

Frage 10: Wird das Gericht seine Eingabe behandeln?

Lösung (Klicken)

Das Gericht nimmt das Schreiben als Berufung entgegen und teilt der Staatsanwaltschaft mit, dass I. gegen das Urteil Berufung erhoben hat (act. 21).

Frage 11: Weshalb muss die Staatsanwaltschaft davon in Kenntnis gesetzt werden?

Lösung (Klicken)

Die Staatsanwaltschaft erklärt, keine Anschlussberufung erheben zu wollen (act. 23 und act. 25).

Frage 12: Welche Folgen hat dies für die Rechtsmittelinstanz?

Lösung (Klicken)

Frage 13: Muss der Angeklagte I. im Berufungsverfahren vor Gericht erscheinen?

Lösung (Klicken)

Frage 14: Kann die beschuldigte Person vor der Rechtsmittelinstanz die Einvernahme neuer Zeugen verlangen, welche ihre Version der Geschichte unterstützen?

Lösung (Klicken)

Gehen Sie davon aus, dass die erstinstanzliche Verurteilung von I. Ende 2011 erfolgte.

2.3.2 Bundesgerichtliches Verfahren

Das Obergericht hat die Einvernahme der von I. beantragten Entlastungszeugen als überflüssig abgelehnt (act. 35, S. 20-22). Angenommen, der verurteilte I. möchte nun gegen diesen Entscheid vorgehen.

Frage 1: Liegt in casu überhaupt ein taugliches Anfechtungsobjekt für eine Strafrechtsbeschwerde ans Bundesgericht vor?

Lösung (Klicken)

Frage 2: Wo und in welcher Frist und Form ist die Beschwerde zu deponieren?

Lösung (Klicken)

Frage 3: Hemmt die Erhebung der Strafrechtsbeschwerde die Rechtskraft des obergerichtlichen Urteils?

Lösung (Klicken)

Frage 4: Welche Rügegründe könnte I. im Zusammenhang mit der verweigerten Zeugeneinvernahme vorbringen?

Lösung (Klicken)

Frage 5: Hat das Bundesgericht bei der Prüfung der Beschwerde volle Kognition?

Lösung (Klicken)

Der Präsident der strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts empfindet die von I. vorgebrachten Rügen als haltlos, da der Verzicht der Vorinstanz auf die Zeugeneinvernahmen klar begründet erscheint.

Frage 6: Darf der Abteilungspräsident jetzt im Alleingang einen Nichteintretensentscheid fällen?

Lösung (Klicken)

Frage 7: Gibt es einen anderen Weg, die offenbar haltlosen Beschwerden in einem schnellen und einfachen Verfahren zu erledigen?

Lösung (Klicken)

Frage 8: Worin besteht die Verfahrensvereinfachung beim Verfahren nach Art. 109 BGG

Lösung (Klicken)

2.3.3 Weiterzug von Bundesgerichtsentscheiden

Angenommen, die Beschwerde des I. wurde vom Bundesgericht abgewiesen.

Frage 1: Stehen I. noch weitere Rechtsmittel auf nationaler Ebene zur Verfügung?

Lösung (Klicken)

Frage 2: Könnte sich I. an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wenden?

Lösung (Klicken)

Frage 3: Was wären die Folgen, wenn der EGMR die Beschwerde von I. gutheissen würde?

Lösung (Klicken)

Frage 4: Könnten Sie den Entscheid des Bundesgerichts auch an den UNO-Menschenrechts-ausschuss weiterziehen?

Lösung (Klicken)

2.4 Bibliographie

- Donatsch Andreas/Cavegn Claudine. Der Anspruch auf einen Anwalt zu Beginn der Strafuntersuchung, forumpoenale 2/2009, 104 ff.. [zit. Donatsch/Cavegn]

- Donatsch Andreas/Hansjakob Thomas/Lieber Viktor (Hrsg.). Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010. [zit. Verfasser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Art. … N …]

- Donatsch Andreas/Schmid Niklaus (Hrsg.). Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich vom 4. Mai 1919, Zürich 2000-2007. [zit. Verfasser, in: Donatsch/Schmid, § … N …]

- Donatsch Andreas/Schwarzenegger Christian/Wohlers Wolfgang. Strafprozessrecht, Zürich 2010. [zit. Donatsch/Schwarzenegger/Wohlers]

- Donatsch Andreas/Weder Ulrich/Hürlimann Cornelia. Die Revision des Zürcher Strafverfahrenrechts vom 27. Januar 2003, In Kraft seit dem 1. Januar 2005, Zürich 2005. [zit.: Donatsch/Weder/Hürlimann]

- Donatsch Andreas/Wohlers Wolfgang. Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4. Aufl., Zürich 2011. [zit.: Donatsch/Wohlers, § … Ziff. …]

- Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.). Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2007. [zit.: Verfasser, in: KomBV, Art. … N … ]

- Guillod Oliver/Kunz Karl-Ludwig/Zenger Christoph Andreas. Drei Gutachten über rechtliche Fragen im Zusammenhang mit AIDS, Bern 1991. [zit.: Verfasser, in: Drei Gutachten ]

- Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen. Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich 2008. [zit.: Häfelin/Haller/Keller, N …]

- Häfelin Ulrich/Müller Georg/Uhlmann Felix. Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010. [zit.: Häfelin/Müller/Uhlmann, N …]

- Hauser Robert/Schweri Erhard/Hartmann Karl. Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel/Genf 2005. [zit.: Hauser/Schweri/Hartmann, § … N …]

- Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.). Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Basel 2010. [zit. Verfasser, in: BSK StPO/JStPO, Art. … N …]

- Niggli Marcel Alexander/Uebersax Peter/Wiprächtiger Hans (Hrsg.). Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2. Auflage, Basel 2011. [zit.: Verfasser, in: BSK BGG, Art. … N …]

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich. Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft für das Vorverfahren (WOSTA), Januar 2011. [zit.: WOSTA, Ziff. …]

- Piquerez Gérard. Traité de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Genf/Zürich/Basel 2006. [zit.: Piquerez, N.…]

- Riklin Franz. Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Zürich 2010. [zit.: Riklin, Kommentar StPO, Art …]

- Ruedin Philippe. Die Anrechnung der Untersuchungshaft nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch, Diss. Zürich 1979. [zit.: Ruedin]

- Schlauri Regula. Das Verbot des Selbstbelastungszwangs im Strafverfahren, Konkretisierung eines Grundrechts durch Rechtsvergleichung, Diss. Zürich 2003. [zit.: Schlauri]

- Schmid Niklaus. Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St.Gallen 2009. [zit.: Schmid, Handbuch, N …]

- Schmid Niklaus. Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/St.Gallen 2009. [zit.: Schmid, Praxiskommentar, Art. … N …]

- Schmid Niklaus. Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht, eine erste Auslegeordnung, in: ZStrR 124 (2006), 160 ff.. [zit.: Schmid, ZStrR]

- Schwarzenegger Christian/Hug Markus/Jositsch Daniel. Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8. Aufl., Zürich 2007. [zit.: Schwarzenegger/Hug/Jositsch, § … Ziff. …]

- Seiler Hansjörg/von Werdt Nicolas/Güngerich Andreas (Hrsg.). Bundesgerichtsgesetz (BGG), Bundesgesetz über das Bundesgericht, Bern 2006. [zit.: Verfasser, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Art. … N …]

- Trechsel Stefan et al. . Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008. [zit.: Verfasser, in: Trechsel et al., Art. … N … ]

- Villiger Mark E. Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 2. Aufl., Zürich 1999. [zit.: Villiger, N …]